« Dès qu’un homme naît, il est assez vieux pour mourir » affirme la mort dans le dialogue de Johannes von Tepl Le Laboureur de Bohème [1]. On peut craindre que ce rappel à l’homme de la précarité de son existence n’assombrisse sa vie et le rende solitaire et morose. Anéantissant inévitablement la vie, la mort semble en effet ôter à notre présence dans le monde sa signification profonde. Car on constate que cette destruction peut opérer à tout moment. Planant comme une menace permanente, la mort n’est pas un lointain futur ; à chaque minute elle peut plonger dans le néant notre vie et, avec elle, tout ce que nous avons entrepris. Notre action dans le monde semble alors frappée d’inutilité. À quoi bon tenter de réaliser ce qui peut être défait à tout instant ? C’est cette inutilité des efforts humains que rappelle l’Ecclésiaste dans La Bible : « Vanité des vanités, tout est vanité. [... ] On ne se souvient pas des premiers hommes ; et ceux qui viendront dans la suite ne laisseront pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. [ ...] J’ai vu toutes les œuvres qui se sont faites sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent ». [2] La mort semble ainsi abolir le sens de la vie et nous condamner à la mélancolie. Mais, à bien y réfléchir, la conscience du fait que nous soyons mortels n’est-elle pas un précieux stimulant ?

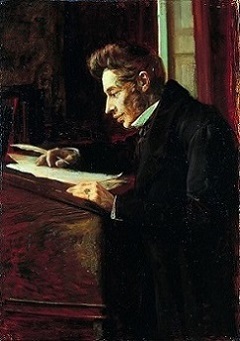

En effet, en limitant notre temps dans le monde, la mort nous fait prendre conscience que le temps nous est compté si nous voulons y inscrire la marque de notre esprit. Elle nous pousse donc à agir, agir sans cesse, agir vite pour la créer. La mort est ainsi l’éperon de la vie, un aiguillon qui nous pousse à l’action. De ce point de vue, loin d’abolir le sens de notre existence, la mort tend au contraire à le renforcer, comme l’a montré Søren Kierkegaard dans le dernier de ses Trois discours sur des circonstances supposées intitulé « Sur une tombe », un bref discours publié en 1845 dans lequel le philosophe danois s’interroge sur le rapport que l’homme doit entretenir avec la pensée de la mort [3].

En effet, en limitant notre temps dans le monde, la mort nous fait prendre conscience que le temps nous est compté si nous voulons y inscrire la marque de notre esprit. Elle nous pousse donc à agir, agir sans cesse, agir vite pour la créer. La mort est ainsi l’éperon de la vie, un aiguillon qui nous pousse à l’action. De ce point de vue, loin d’abolir le sens de notre existence, la mort tend au contraire à le renforcer, comme l’a montré Søren Kierkegaard dans le dernier de ses Trois discours sur des circonstances supposées intitulé « Sur une tombe », un bref discours publié en 1845 dans lequel le philosophe danois s’interroge sur le rapport que l’homme doit entretenir avec la pensée de la mort [3].

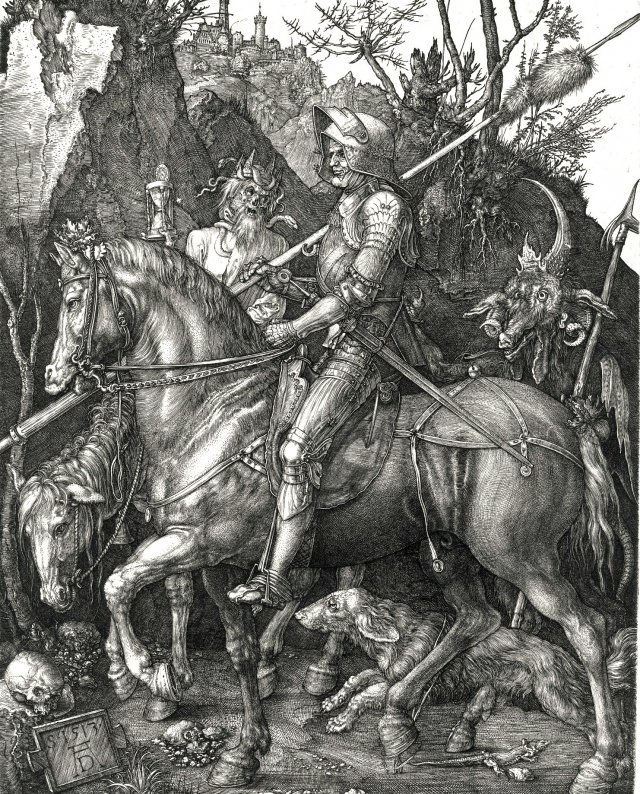

Dans cet extrait, Kierkegaard présente trois attitudes possibles, chacune correspondant à un profil d’existence particulier. La première est la conduite de l’homme dont la doctrine face à la mort est celle de l’hédonisme [4] pur, c’est-à-dire de la recherche systématique du plaisir. Cette doctrine d’Aristippe de Cyrène [5], contemporain de Socrate, représente une attitude typique et commune, celle d’Horace et de son carpe diem (« Cueille le jour » [6]) ; celle de Ronsard, dont la métaphore finale de l’un de ses célèbres sonnets invite aussi à profiter de l’instant présent : « Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie » [7] ; celle également de Jean-François Rameau, l’un des deux personnages du dialogue écrit par Denis Diderot Le neveu de Rameau qui, se moquant de toute morale, fait l’éloge de la jouissance et du plaisir débridé en déclarant : « Boire de bon vin, se gorger de mets délicats, se rouler sur de jolies femmes ; se reposer dans des lits bien mollets. Excepté cela, le reste n’est que vanité » [8]. Le plaisir faisant le bonheur de la vie, celle-ci doit lui être consacrée et, comme la vie est courte, il faut se hâter d’en jouir. Tel est le raisonnement sur lequel s’appuie l’hédoniste pour mener son existence. Or, condamnant sans réserves cette manière de vivre se réduisant à la sensualité, Kierkegaard la juge lâche parce qu’elle fuit la pensée de la mort et méprisable car elle ravale l’homme à l’animalité en limitant la vie humaine à la simple satisfaction des besoins vitaux. À ses yeux, l’homme plus profond chez qui est présente l’idée de la mort s’élève déjà à une forme de vie supérieure, mais s’il n’en tire que la conscience malheureuse de son impuissance devant le fait de devoir mourir et si, accablé par cette idée, il se rend incapable de toute réaction positive, son attitude, bien que moins superficielle que celle qui consiste à s’étourdir dans les plaisirs charnels, demeure tout aussi inconséquente car elle conduit par son pessimisme à désespérer de la vie et à refuser le combat pour la mener. Reste alors une dernière attitude, celle de « l’homme animé de sérieux » [9] pour qui la pensée de la mort, loin d’entraîner le découragement, est une source d’énergie à nulle autre pareille car elle lui fait prendre conscience qu’il faut faire tendre toutes ses forces vers un but bien défini et qu’il n’y a pas de temps à perdre, que chaque moment compte, aussi court soit-il, pour tâcher de l’atteindre. Grâce à cette stimulation de l’urgence, il « travaille de toutes ses forces, à plein rendement » [10], ayant compris que l’idée de la mort représente une invitation à l’action et non l’occasion de désespérer et de se laisser aller à la passivité.

Entre fuir dans des illusions qui ne peuvent conduire qu’au désenchantement et à la dépravation ou sombrer dans l’abîme du désespoir et de la résignation, il y a donc place pour un autre manière de vivre, celle qui, acceptant le sérieux de l’existence, nous engage à en jouer le jeu et à lutter constamment pour en construire le sens. Alors, retenons bien la leçon de Kierkegaard, soyons sérieux et courageux et attelons-nous à la seule tâche qui importe vraiment, celle de faire œuvre de notre vie, en commençant dès aujourd’hui.

Entre fuir dans des illusions qui ne peuvent conduire qu’au désenchantement et à la dépravation ou sombrer dans l’abîme du désespoir et de la résignation, il y a donc place pour un autre manière de vivre, celle qui, acceptant le sérieux de l’existence, nous engage à en jouer le jeu et à lutter constamment pour en construire le sens. Alors, retenons bien la leçon de Kierkegaard, soyons sérieux et courageux et attelons-nous à la seule tâche qui importe vraiment, celle de faire œuvre de notre vie, en commençant dès aujourd’hui.